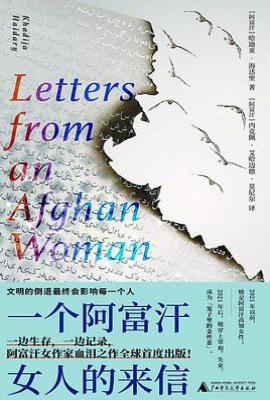

剧情简介

《一个阿富汗女人的来信》通过18个短篇故事,真实记录塔利班政权下阿富汗女性被剥夺教育、就业与自由的生存困境。书中女性在绝望中通过书信联结、废墟办学等微小方式顽强抵抗,展现了战争阴影中不灭的人性光辉与希望火种。

《一个阿富汗女人的来信》通过18个短篇故事,真实记录塔利班政权下阿富汗女性被剥夺教育、就业与自由的生存困境。书中女性在绝望中通过书信联结、废墟办学等微小方式顽强抵抗,展现了战争阴影中不灭的人性光辉与希望火种。(展开全部)

经典台词(22)

纠错 补充反馈

(取自真实资料)

“大马士革并不总是一片废墟,加沙的人们并不总是在不停地寻找食物,阿富汗并不总是在战争贩子的控制之下。这些地区也曾有机会蓬勃发展,这些地方的女性也曾有过没有被枪口对准的日日夜夜。”

(作者自序中的核心呐喊,反驳西方对战乱地区的刻板印象,强调女性对和平的渴望。)

“我们都确信,世界听不到我们的声音。即使听到了,也不会在意。”

(《笼子里的金丝雀》中主角对女性群体无声绝望的概括,呼应“荣誉处决”、禁声令等现实压迫。)

“战争从来没有给她们接受教育的机会。一切都是战争的结果,是长期冲突让国家落后的结果。”

(自序中反思战争对女性命运的摧毁,与书中女学生因禁令辍学的情节形成互文。)

“她那一刻的目光一直折磨着我。我一瞬间让她眼神的光芒彻底熄灭。”

(《赛塔拉的故事》中主角对拒绝给予女性尊重的忏悔,揭示性别压迫的代际传递。)

“命运将所有的女性绑在了一起,而谁都不应该嘲笑别人的苦难。”

(女作家罗娜的反思,批判女性内部的阶级分化与冷漠,呼应全书“共同体”主题。)

“如果塔利班发现我们在联系,我就会因为在海外媒体上发表反对他们的文章而入狱。”

(作者与记者洪蔚琳的邮件通信内容,揭示创作背后的生命风险,强化作品的纪实性。)

“女性大声朗读《古兰经》也可能让男性感到兴奋。他们说女性的声音会导致男性迷失方向。”

(引用塔利班《恶习与美德法》的荒谬条款,直指宗教极端主义对女性身体的控制逻辑。)

作品价值与影响

社会意义:

被联合国妇女署称为“阿富汗女性处境的文学证词”,出版后引发国际社会对女性权益的关注,作者靠版税筹集移民资金的成功逃离成为象征性事件。

文学特色:

平实的语言与残酷现实的碰撞形成强烈张力,如《院子里的帐篷》中纳芙丝目睹丈夫与同性在帐篷中作乐,却需用自己赚的钱供养他们的情节,被读者誉为“比恐怖小说更骇人的现实”。

读者反响:

豆瓣读者评价其“像从暗狱传出的信,于无声处听惊雷”,首印版税捐赠阿富汗女性教育基金,实现文学行动与社会实践的闭环。