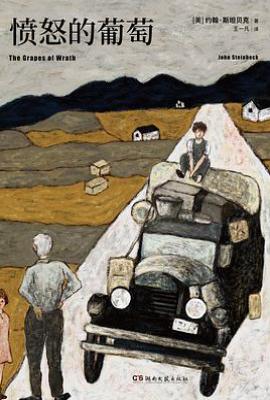

《愤怒的葡萄》书籍简介

《愤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath)是美国作家约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)创作于1939年的长篇小说,1940年获普利策文学奖,1962年作者凭此作获诺贝尔文学奖。小说以20世纪30年代美国经济大萧条为背景,通过乔德一家从俄克拉荷马州逃荒至加州的苦难历程,揭露资本主义制度下的剥削与人性光辉,被誉为“美国版《活着》”

。

核心内容

时代背景:

1930年代,美国中西部因过度开垦和干旱引发“黑色风暴”,农田沙化,农民破产流离。乔德一家因银行没收土地被迫西迁,成为“沙尘难民”大军的一员,前往传闻中“遍地黄金”的加利福尼亚州

。

逃荒之路:

全家挤在破旧卡车中穿越沙漠,途中经历饥饿、疾病与死亡(如爷爷奶奶相继离世)。抵达加州后,却发现现实与理想截然相反:农场主压榨劳工、警察暴力镇压、流民营地生存条件恶劣。乔德逐渐觉醒,从沉默的流民成长为劳工运动组织者

。

人性与抗争:

小说通过乔德母亲、牧师凯西等角色,展现底层人民在绝境中的互助与反抗。凯西因组织罢工被杀,乔德继承其遗志,喊出“凡有饥饿者抗争处,必有我在”的宣言,最终选择为群体正义而战

。

主题与意义

社会批判:揭露资本主义制度下“人剥削人”的本质,批判资本家对土地和劳工的掠夺(如烧毁橙子维持物价、活埋生猪制造稀缺)

。

生态寓言:生态灾难(沙尘暴)与经济危机交织,暗示人类对自然的掠夺终将反噬自身

。

希望哲学:尽管苦难深重,小说通过家庭纽带(如母亲以乳汁哺育陌生婴儿)和集体互助,传递“愤怒的葡萄终将成熟”的抗争信念

。

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

第十七章

第十八章

第十九章

第二十章

第二十一章

第二十二章

第二十三章

第二十四章

第二十五章

第二十六章

第二十七章

第二十八章

第二十九章

第三十章