剧情简介

波兰人主要讲述了在2000年代初的西班牙巴塞罗那,70岁的波兰钢琴家维托尔德与43岁的音乐会策划人比阿特丽兹相遇,两人相差24岁的年龄差与文化背景差异构成核心冲突。

历史隐喻:维托尔德作为二战移民后裔,承载着波兰民族的创伤记忆;比阿特丽兹则代表消费主义时代的欧洲中产,婚姻空洞且精神漂泊。

主线脉络:

邂逅与错位

维托尔德受邀在巴塞罗那举办肖邦演奏会,比阿特丽兹负责接待。他以“钢琴即车票检查员”的谦卑姿态出现,却用诗意的专注打动她。两人对话中,维托尔德坦言“幸福不重要,重要的是感受”,引发比阿特丽兹对爱情本质的困惑。

情感博弈

维托尔德的进攻:他寄送肖邦CD、邀请至赫罗纳,直言“你是我命运”,用但丁诗句表白。比阿特丽兹却认为这是“老男人对年轻肉体的欲望”,甚至怀疑其婚姻状况。

比阿特丽兹的挣扎:她试图用性同情安抚维托尔德,却反被其纯粹的爱意刺痛。维托尔德临终前留下80页情诗,她才意识到“他从未索取,只是给予”。

存在主义终局

维托尔德去世后,比阿特丽兹赴波兰处理后事,发现他简朴的公寓与精神世界的丰盈形成反差。她最终接受他的爱,却以“晚安,我的王子”作结,保留理性外壳下的柔软。

关键情节:

“车票检查员”隐喻:维托尔德自称“像公交车检票员”,消解艺术家神圣性,暗示艺术应回归生活本质。

肖邦演绎争议:他刻意背离浪漫主义风格,演奏“强硬朴素的肖邦”,映射对历史暴力的反思。

诗集遗物:遗作中“记忆里不存在时间”的诗句,直指库切对线性历史的解构。

波兰人主要讲述了在2000年代初的西班牙巴塞罗那,70岁的波兰钢琴家维托尔德与43岁的音乐会策划人比阿特丽兹相遇,两人相差24岁的年龄差与文化背景差异构成核心冲突。 历史隐喻:维托尔德作为二战移民后裔,承载着波兰民族的创伤记忆;比阿特丽兹则代表消费主义时代的欧洲中产,婚姻空洞且精神漂泊。 ...

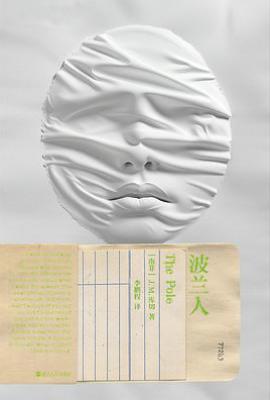

(展开全部)J.M. 库切 J.M. Coetzee 1940—

生于南非开普敦,当代世界文坛重要作家之一。首位两度摘得英语文学桂冠布克奖的作家,2003年诺贝尔文学奖得主。他从个体出发观察世界,聚焦被主流话语忽视的边缘经验。其作品冷峻锋利,直面欲望、耻辱、衰老,探寻个体尊严离场 后的生存出路,被誉为当代世界文学品位的重要塑造者。

译者:

李鹏程,1983年出生于山西阳泉,2007年毕业于中国人民大学,译有保罗·奥斯特《4321》、王鸥行《大地上我们转瞬即逝的绚烂》等作品。

导读作者:

黄昱宁,上海译文出版社副总编辑,上海翻译家协会副会长,《外国文艺》主编。译著近三百万字,包括《在切瑟尔海滩上》《迈克尔·K的人生与时代》《螺丝在拧紧》等。著有随笔评论集《一个人的城堡》《假作真时》《小说的细节》等。小说集《八部半》获第二届宝珀理想国文学奖首奖。

——揭示爱情中不对等关系的哲学困境,爱与被爱的失衡成为贯穿全书的隐喻。

“我们同时爱着速朽之身与不朽之魂。若无身之吸引,爱者无法爱魂。”

——探讨爱欲的本质,肉体与灵魂的纠缠在库切的笔下被赋予存在主义深度。

——以极简语言隐喻极权对文化的摧残,呼应小说中语言隔阂引发的精神困境。

——通过身体细节的描写,暗示时间对肉体的侵蚀与爱情中难以逾越的年龄鸿沟。

——揭示记忆的主观性与欺骗性,维托尔德通过诗歌对抗遗忘,却陷入更深的孤独。

“时间什么都不是。我们有记忆,记忆里不存在时间。”(维托尔德诗集)

语境:维托尔德临终前写给比阿特丽兹的诗句。

意义:消解物理时间的权威性,强调情感记忆对生命意义的建构。

意义:批判消费社会将爱情异化为性交易,呼吁回归精神共鸣。

“你是我平静的港湾,是我最后的归宿。”(维托尔德对白)

语境:维托尔德向比阿特丽兹第一次直接表白。

意义:颠覆传统求爱话术,将爱情定义为对抗虚无的精神锚点。

“我宁愿做你的幻肢,也不愿当现实的囚徒。”(比阿特丽兹日记)

意义:展现后现代情感中真实与虚幻的辩证关系。

语境:维托尔德书房发现的警句,暗示极权记忆的延续。

意义:将个人爱情与集体历史暴力并置,深化存在主义主题。