剧情简介

小说以两代“本能现实主义”诗人群体的流浪与追寻为主线,分为三部:

第一部(1975-1976年日记):17岁法学院学生胡安·加西亚·马德罗记录与诗人阿图罗·贝拉诺、乌里塞斯·利马的相遇。他们加入以失踪女诗人塞萨雷亚·蒂纳赫罗为精神领袖的“本能现实主义”流派,混迹墨西哥城酒吧,沉迷诗歌、大麻与性爱。因卷入妓女鲁佩的纠纷,三人携鲁佩逃亡索诺拉沙漠,试图寻找蒂纳赫罗的踪迹。

第二部(1976-1996年):通过数十位目击者碎片化叙述,展现贝拉诺与利马流亡全球的二十年——从巴黎街头到巴塞罗那贫民窟,从特拉维夫妓院到维也纳地下剧场。他们干零工维生,却始终未写出一行诗,最终沦为“失败的幽灵”。

第三部(1976年日记续):马德罗重返墨西哥城,发现诗人群体解散,蒂纳赫罗的传说与自身命运交织,所有人在历史洪流中“成为失踪者”。

核心意象:

“本能现实主义”:反叛传统诗歌的地下流派,主张以本能对抗虚伪,却沦为笑柄。

失踪者隐喻:蒂纳赫罗的失踪象征理想主义的消亡,诗人们的流浪则是现代人精神漂泊的缩影。

主题与风格

文学青年的血泪史:揭露诗人群体的生存困境——才华被毒品、贫困与权力碾碎,理想主义终成笑谈。

历史与个体的互文:穿插1968年墨西哥学生运动、智利政变等事件,展现政治暴力对个体的吞噬。

魔幻叙事结构:日记体与多视角拼贴,打破线性时间,营造虚实交织的荒诞感,呼应“垮掉一代”与后现代主义。

小说以两代“本能现实主义”诗人群体的流浪与追寻为主线,分为三部: 第一部(1975-1976年日记):17岁法学院学生胡安·加西亚·马德罗记录与诗人阿图罗·贝拉诺、乌里塞斯·利马的相遇。他们加入以失踪女诗人塞萨雷亚·蒂纳赫罗为精神领袖的“本能现实主义”...

(展开全部)罗贝托•波拉尼奥(Roberto Bolaño,1953—2003)出生于智利,父亲是卡车司机和业余拳击手,母亲在学校教授数学和统计学。1968年全家移居墨西哥。1973年波拉尼奥再次回到智利投身社会主义革命却遭到逮捕,差点被杀害。逃回墨西哥后他和好友推动了融合超现实主义、达达主义以及街头剧场的“现实以下主义”(Infrarealism)运动,意图激发拉丁美洲年轻人对生活与文学的热爱。1977年他前往欧洲,最后在西班牙波拉瓦海岸结婚定居。2003年因为肝脏功能损坏,等不到器官移植而在巴塞罗那去世,年仅五十岁。

波拉尼奥四十岁才开始写小说,作品数量却十分惊人,身后留下十部小说、四部短篇小说集以及三部诗集。1998年出版的《荒野侦探》在拉美文坛引起的轰动,不亚于三十年前《百年孤独》出版时的盛况。而其身后出版的《2666》更是引发欧美舆论压倒性好评,均致以杰作、伟大、里程碑、天才等等赞誉。苏珊•桑塔格、约翰•班维尔、科尔姆•托宾、斯蒂芬•金等众多作家对波拉尼奥赞赏有加,更有评论认为此书的出版自此将作者带至塞万提斯,斯特恩,梅尔维尔,普鲁斯特,穆齐尔与品钦的同一队列。

波拉尼奥在文景

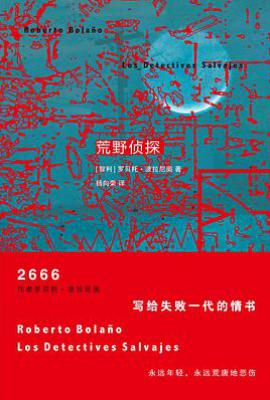

《荒野侦探》(Los Detectives Salvajes)

《2666》(2666)

《地球上最后的夜晚》(Last Evenings on Earth)

即将出版

《护身符》(Amuleto)

《美洲纳粹文学》(La literatura nazi en América)

“我们不是侦探,只是两个在沙漠里找鞋的疯子。”

——贝拉诺对利马的嘲讽,揭示诗人群体徒劳的追寻本质。

“诗歌是唯一能让我们在粪坑里保持清醒的东西。”

“他们像鬣狗一样啃食自己的尸体,却声称在寻找真理。”

——全书题记,化用凯鲁亚克名言,道出“失败一代”的精神内核。

“你写下的每个字,都是向世界投降的遗嘱。”

——利马烧毁手稿时的独白,展现创作与自我毁灭的悖论。

“在索诺拉的星空下,我们终于明白:诗歌是唯一无法被抢劫的东西。”

——马德罗与蒂纳赫罗的对话,点明艺术超越物质的永恒性。